【具体的7ステップ】遺品整理は自分でできる!コツや注意点も徹底解説

2024.02.28

- かけがえのない家族が残した遺品は自分で整理したい

- 遺品整理を自分でするときのコツや注意点が知りたい

- とはいえ、何をどこまですればいいの?

- 最後まで自分でできるか不安…

こんな悩みにお答えします。

遺品整理とは、故人の遺品を片付ける機会だけではなく、残された家族にとって気持ちを整理する機会でもあります。

時間や手間がかかろうとも、遺品と向き合って故人との思い出を大切にしたいですよね。

「費用をなるべくかけたくない」「他人に遺品を触られたくない」、そんな気持ちもあるでしょう。

この記事では以下のことを解説します。

- 遺品整理を自分でするための具体的7ステップとコツ

- 遺品整理を自分でするときの5つの注意点

- 遺品整理を自分でするメリット・デメリット

- 遺品整理業者に依頼するメリット・デメリット

- 遺品整理を依頼すべきケースについて

結論、手順や注意点さえわかれば、遺品整理を自分でするハードルはグッと下がります。

最後まで読めば、自分で遺品整理をやり遂げられるかも判断できますので、これから遺品整理を自分でしようと考えている方、遺品整理業者に依頼しようか迷っている方はぜひチェックしてみてください。

【具体的7ステップ】遺品整理を自分するための手順とコツ

遺品整理を自分でするときは、下記の7ステップを実践しましょう。

- 【ステップ1】全体像を把握する

- 【ステップ2】必要なものを揃える

- 【ステップ3】スケジュールを決める

- 【ステップ4】相続人や親族に知らせる

- 【ステップ5】遺品を仕分ける

- 【ステップ6】遺品を処分する

- 【ステップ7】清掃する

順番に解説しますので、「自分でできそうか?」という視点で読んでみてください。

【ステップ1】全体像を把握する

まずは現場に足を運んで、

- 遺品の量や大きさ

- 家の周辺環境

- 人手はどれくらい必要か

などを確認し、全体像を把握しましょう。

理由は下記のとおりです。

- 作業の優先順位を決められるから

- 必要な準備物の見当がつくから

- 親族に連絡を入れたときに質問に答えやすいから

ただし、この時点で以下のようなケースに該当する場合は、特殊清掃ができる遺品整理業者などのプロに依頼することをおすすめします。

- 孤立死などで遺体の体液や血液、腐敗臭が部屋に染み付いている

- ゴミ屋敷になり害虫やカビが湧いている

- 家事の現場でススがひどい

個人で清掃するハードルは非常に高く、衛生面でも気をつける必要があるからです。

【ステップ2】必要なものを揃える

スムーズに遺品整理をするために、下記のような道具を揃えておきましょう。

身につけるもの

- 汚れてもいい服

- 厚手の靴下

- 軍手

- マスク

- スリッパ

ホコリが舞うのでマスクを着けて、汚れてもいい服で作業をしましょう。ケガにつながるようなものが落ちていることもありますので、厚手の靴下がなければ重ね履きし、スリッパも用意して足のケガを防ぎましょう。

遺品の仕分けや処分に使う道具

- ダンボール

- ガムテープ

- マジックペン

- ハサミやカッター

- ドライバーやペンチ

- ゴミ袋

- 手押し台車

- 運搬用の車

仕分けた遺品はダンボールに入れて、ペンで何が入っているかをわかりやすく書きます。思った以上にゴミは出ますので、ゴミ袋は多めに用意しましょう。

手押し台車があれば家の外への持ち運びに便利ですので、できれば用意したい道具です。

部屋を清掃する道具

- 掃除機

- 雑巾

- バケツ

- スポンジ

- ブラシ

- ハンディモップ

- 洗剤

- ゴム手袋

部屋のあちこちから出るホコリや粉塵、キッチンの油汚れや、水回りの水アカやカビを清掃する必要がありますので、掃除道具は揃えておきましょう。

高いところの作業にはハンディモップがとても役に立ちますよ。

【ステップ3】スケジュールを決める

スムーズに遺品整理を進めるために、下記のような詳細とともに具体的なスケジュールを決めましょう。

- いつするのか

- どれくらいの時間や期間をかけるのか

- 親族に手伝ってもらう場合、どこに集合するのか など

コツは「ゴールを決めて、作業にメリハリをつける」こと。

計画せずにやみくもに遺品整理をすると時間がかかり、長引くにつれてやる気が失せたり、作業効率が下がったりするからです。

たとえば、「今日はリビング、明日は和室、明後日はクローゼット」などのように細かくゴールを設定しましょう。

遺品整理をはじめるタイミングは、下記を参考にしてみてください。

- 葬儀後すぐ

- 諸手続きが終わった後

- 四十九日を迎えた後

- 親族が集まりやすいタイミング

- 相続税の申告・納付までのタイミング

遺品整理は急ぐ手続きなどがない限り、気持ちに整理がついてからで問題ありません。

ただし、故人が借りていたマンションや戸建ての賃料がかかり続ける場合や、親族が遠方にいて集まりにくい場合は、なるべく早いタイミングで遺品整理をはじめましょう。

【ステップ4】相続人や親族に知らせる

遺品整理を自分でする前に、必ず相続人や親族に以下のようなことを知らせましょう。

- スケジュール

- 必要な持ち物

- 遺品の取り扱い

- 形見分けについての考え

- 手伝って欲しいこと

理由は下記のとおりです。

- 相続トラブルの防止につながるから

- 遺品整理がスムーズに進むから

- 人手を集めるきっかけになるから

相続人の許可なく遺品を処分するとトラブルのもとになります。遺言書がなければ遺産分割協議が必要ですし、遺言書があれば遺言書の種類と内容によって相続手続きを進める必要があります。

家具の取り外しや持ち運び、清掃などすべきことが多いので、なるべく人手を確保しましょう。

【ステップ5】遺品を仕分ける

遺品は次の4つに仕分けましょう。

| 必要な遺品 | 不必要な遺品 |

|---|---|

| 思い出の品や形見 | 再利用できるもの |

| 貴重品や重要書類 | 捨てるもの |

「必要な遺品」と「不必要な遺品」に仕分けておけば、【ステップ6】での処分をスムーズに進められるからです。

捨ててはいけない遺品を捨てないためにも、遺品の仕分けは注意深く行いましょう。

思い出の品や形見

思い出の品や形見とは、以下のような遺品です。

- 写真

- 日記

- 手紙

「必要な遺品」として、ダンボールなどに仕分けます。

「残しておきたい気持ちもあるけど、物が増えるのは嫌だな」と感じる方は、写真や動画などのデータにして残しましょう。

貴重品や重要書類

貴重品や重要書類とは、以下のような遺品です。

| ・遺言書やエンディングノート | |

| ・現金 | |

| ・通帳 | |

| ・カード類 | キャッシュカード、クレジットカード |

| ・ローンの明細 | |

| ・有価証券 | 株式、債券、小切手、手形など |

| ・権利関係書類 | 土地、不動産 |

| ・契約書類 | 保険契約など |

| ・資産価値のあるもの | 宝飾品、美術品、骨董品、切手、コインなど |

| ・金庫と金庫の鍵 | |

| ・身分証明書 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、年金手帳など |

| ・印鑑登録した実印 | |

| ・公共料金などの請求書 |

これらは相続に関する遺品も多く含まれますので、「必要な遺品」として早い段階で仕分けておきましょう。

書類関係は破れたり濡れたりするのを防ぐために、クリアファイルやジップロックなどを使っての保管がおすすめです。

再利用できるもの

再利用できるものとは、以下のような遺品です。

| ・家電4品目 | エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機 |

| ・小型家電 | パソコン、携帯電話、カメラなど |

| ・家具 | テーブル、イス、ソファ、ベッドなど |

| ・衣服 | ※下着は再利用されにくいです |

| ・金属類 | 鍋、釜など |

リサイクル・リユースするために、「不必要な遺品」として仕分けましょう。

リサイクルショップなどで買取してもらえる可能性があったり、法令に基づいて適切に処分する必要があったりするからです。

捨てるもの

再利用できない「不必要な遺品」は、以下のようにゴミとして仕分けます。

| ・燃えるゴミ | 生ゴミ、紙くず、ゴム・革製品、プラスチック製品など |

| ・燃えないごみ | 金属製品、陶磁器類、乾電池、ガラス、電球など |

| ・資源ゴミ | 缶、びん、ペットボトル、新聞・雑誌 |

| ・粗大ゴミ | テーブル、イス、ソファ、ベッドなどの大型家具など |

ゴミの分別についての細かい決まりは自治体によって異なりますので、自治体のホームページで確認しておきましょう。

【ステップ6】遺品を処分する

「必要な遺品」として仕分けた思い出の品などは、相続人で振り分けます。いわゆる形見分けです。身分証明書などは発行元の決まりにしたがって返納しましょう。

「不必要な遺品」として仕分けたものは、以下の方法で処分します。

- 供養する

- 売る

- 寄付・寄贈する

- 自治体で処分してもらう

- 業者に回収してもらう

トラブルを防ぐためにも、あらかじめ親族に相談してから処分しましょう。

供養する

「故人の愛用品を捨てるなんて気が引けるよ…。とはいえ、引き取るつもりはないんだけど…」という方は、供養してもらいましょう。

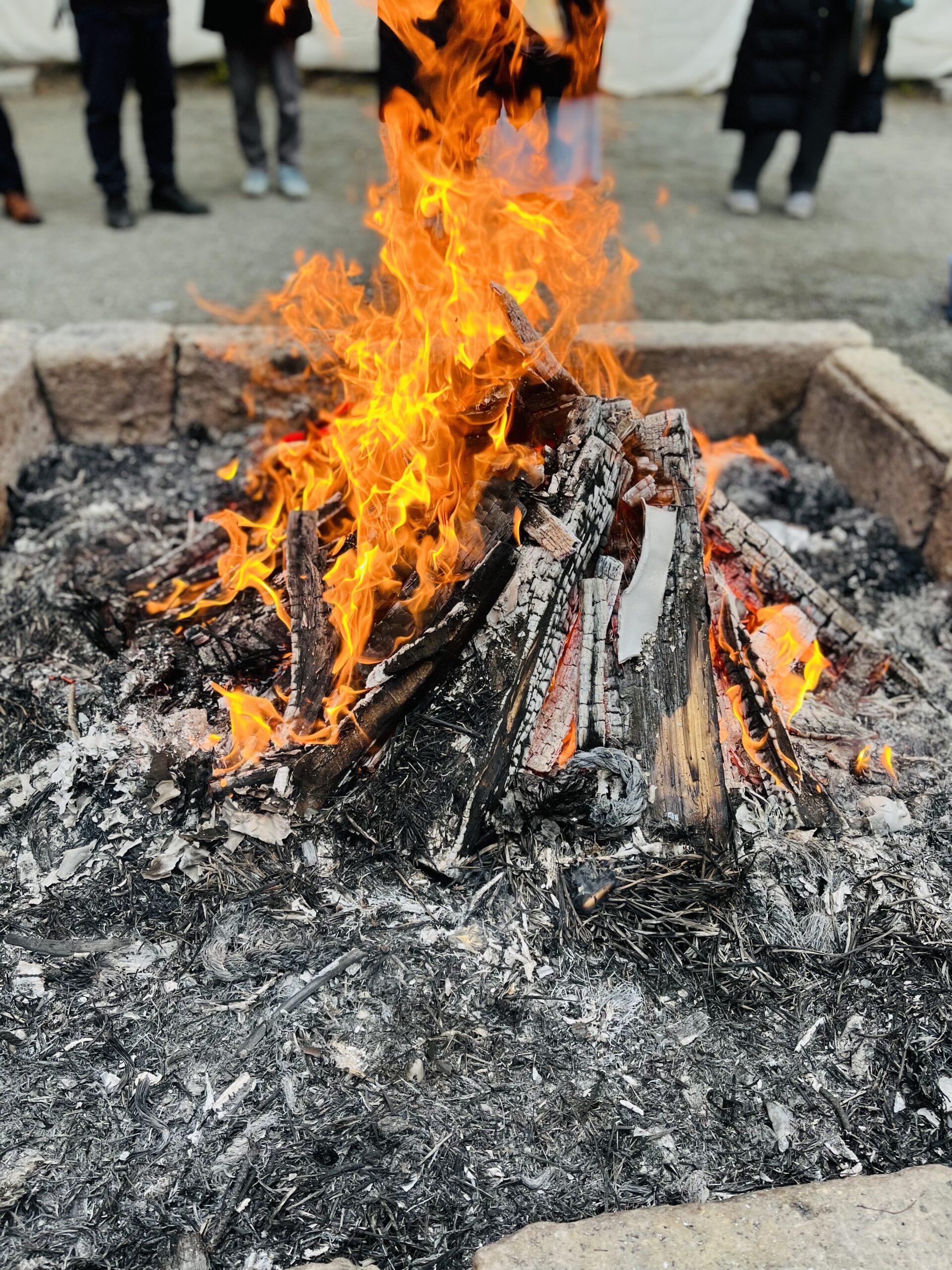

一般的な供養の方法として、寺院などでの「お焚き上げ」があります。遺品を浄火して故人の思いを天に還す方法です。

ただし、お焚き上げできない遺品もありますので、供養する前に確認しておきましょう。

売る

リサイクル・リユースできる遺品は、リサイクルショップや買取専門店に売りましょう。

売ってお金に換えれば相続財産として分けられますし、不用品を手放せますので一石二鳥です。

売れやすい遺品の特徴は、

- ブランド品

- 人気があるもの

- 希少性が高いもの

- 製造から5年以内の家電

- 状態が良いもの

「メルカリ」や「ヤフオク!」などで売るのもおすすめです。リサイクルショップや買取専門店で売れない遺品でも、売れることがあるからです。

ただし、いずれの方法にしても必ず売れるとは限りません。事前に問い合わせたり調べたりして、売れそうか確認しておきましょう。

寄付・寄贈する

「捨てるのは気が引けるけど、誰かの役に立てられたら…」と感じる方は、復興支援団体やNPOへの寄付や、学校や病院への寄贈を検討しましょう。

- 車イスや電動ベッドは介護施設

- 書籍や漫画は図書館

- 楽器や文具などは学校

- 衣類は海外の途上国

などで必要とされるケースがありますので、処分しつつ社会貢献できます。

自治体で処分してもらう

以下のような捨てるゴミは、自治体のルールにしたがって処分しましょう。

- 燃えるゴミ

- 燃えないゴミ

- 資源ゴミ

- 粗大ゴミ

粗大ゴミは自治体によって、

- 持ち込める量・大きさ・数

- 処分料の有無

- 予約の有無

などの条件が異なりますので、事前に確認しておきましょう。

ただし、下記のようなゴミは粗大ゴミに該当しません。

- 自動車・オートバイ(タイヤやパーツなどの部品を含む)

- バッテリー

- コンクリートブロック・土砂

- 石膏ボード・耐火ボード・断熱材

- ピアノ

- 灯油・ガソリン・オイル

- 中身のあるカセットボンベやスプレー缶、LPガス容器

- 消化器

- 農薬

- 塗料

などが挙げられます。

専門の業者へ依頼して処分しましょう。

業者に回収してもらう

手間と時間をかけたくないときは、遺品整理業者や不用品回収業者に依頼しましょう。

デメリットは費用がかかることですが、メリットは下記のとおりです。

- ゴミの仕分けや処分をすべて任せられる

- 自分のスケジュールに合わせてゴミを処分できる

- 不用品を買い取りしてもらえると、費用を抑えられる

業者に依頼すれば、自治体で処分できない粗大ゴミなどを専門業者ごとに依頼する必要もなくなります。

不用品の処分について一切悩まなくなりますので、自分たちで処分が難しいときや、処分方法がわからないときは業者の利用も検討しましょう。

【ステップ7】清掃する

賃貸は原状回復して返す必要がありますし、持ち家などは家のコンディションを保つためにも清掃しておきましょう。

賃貸や売却予定の不動産については、大家さんや管理会社などに、どの程度まで清掃すべきか確認しておきましょう。

大きな汚れを落とすだけでいいケースや、「そのままで結構です」というケースもあるからです。

遺品整理を自分でするときの5つの注意点

自分で遺品整理するときの注意点は、下記のとおりです。

- 遺言書やエンディングノートは先に探す

- お金がかかり続ける契約は先に解約する

- 期限のある手続きを把握する

- 法令にしたがって処分する遺品を把握する

- 作業時間に気をつける

遺品整理をスムーズに進めるためにも、必ずチェックしておきましょう。

①遺言書やエンディングノートは先に探す

遺言書やエンディングノートは第一優先で探しましょう。

理由は以下のとおりです。

- 捨てていいものと捨ててはいけないものが明確になるから

- 相続に必要な情報や故人の想いがわかるから

- 相続手続きや遺品整理がスムーズにできるから

見当たらないときは、親族や故人と生前にお付き合いのあった方に相談してみましょう。

②お金がかかり続ける契約は先に解約する

一例ですが、下記のような契約は先に解約しておきましょう。

- 水道

- ガス

- 電気

- 携帯電話

- Wi-Fi

- 飲食物などの定期便

- 動画配信サービス

そのままにしておくと、ずっとお金がかかるからです。

損害賠償などのトラブルを避けるために、CD・DVDなどのレンタル品の返却にも気をつけましょう。

③期限のある手続きを把握する

下記を参考に、期限のある手続きに気をつけましょう。

| ・死亡届 | 7日以内 |

| ・火葬許可申請 | |

| ・年金受給停止 | 14日以内 |

| ・健康保険資格や世帯主の名義変更 | |

| ・相続放棄 | 3ヶ月以内 |

| ・限定承認 | |

| ・故人の準確定申告 | 4ヶ月以内 |

| ・相続税の申告・納付 | 10ヶ月以内 |

| ・遺留分侵害額請求 | 1年以内 |

| ・死亡一時金の受取請求 | 2年以内 |

| ・生命保険の受け取り | 3年以内 |

| ・相続した不動産の名義変更 | |

| ・相続税の還付請求 | 5年10ヶ月以内 |

※期限はすべて相続開始の事実を知った日の翌日からカウントします。

たとえば、相続税の申告・納付が遅れると、無申告加算税や延滞税がかかります。

通常よりも多く税金を納めるなど損したり、追加の手続きが発生して手間になったりしますのでご注意ください。

④法令にしたがって処分する遺品を把握する

家電4品目は家電リサイクル法にしたがって、リサイクル料金や収集運搬料金を負担して処分しなければなりません。

具体的な方法は、以下のとおりです。

- 自治体の指定引取場所へ持っていく

- 自治体が指定する業者に引き取ってもらう

- 家電を買った店で引き取ってもらう

- 遺品整理業者などに引き取ってもらう

パソコンはメーカー側で無料回収してもらいましょう。

小型家電は自治体が設置する回収ボックスでの無料回収や、家電量販店での有料回収があります。

車やバイクは購入店や、スクラップ業者で処分しましょう。

⑤作業時間に気をつける

遺品整理するときの会話や物音は、思った以上にまわりに聞こえます。マンションやアパート、住宅が密集するエリアでは近隣へ配慮しましょう。

早朝や深夜の時間帯は避け、周囲とトラブルにならない時間帯で作業しましょう。

遺品整理を自分でするメリット・デメリット

メリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・故人の生前のことがくわしくわかる

・故人の生き様から学ぶことがある ・自分の気持ちを整理できる ・自分の終活への参考になる |

・手間と時間がかかる

・近所に迷惑をかけるリスクがある ・捨ててはいけないものを捨てるリスクがある |

途中で挫折したり、時間がかかり過ぎて途方に暮れないためにも、遺品整理を自分ですべきかどうかの判断材料にしてみてください。

【ちなみに】遺品整理を自分でして後悔した人の意見

「それを早く知りたかった…」とならないように、遺品整理を自分でして後悔した人の意見を3つご紹介します。

- 意外とお金がかかった

- 思っていたより時間がかかった

- 怪我をした

遺品整理は自分でした方が費用がかからないと思われがちですが、意外と費用はかかります。

たとえば、遠方からの親族に交通費を払っていたら簡単に10万円以上かかったケースや、不用品の処分料や親族への昼食代をまとめて払っていたら数万円かかっていたケースなど。

遺品整理業者であれば1日でできる作業も、自分たちですれば1ヶ月以上かかることは珍しくありませんので、遺品整理が長引くほど、これらの費用はかかり続けます。

慣れない作業の繰り返しが、ケガを招くことも。遺品整理を自分でするときは、少人数ではできない作業は後回しにし、誰かと協力して作業しましょう。

遺品整理業者に依頼するメリット・デメリット

メリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・手間と時間がかからない

・親族の負担を大きく減らせる ・遺品を丁寧に扱ってもらえる ・遺品を適切に処分してもらえる ・すべて任せることができる ・特殊清掃にも対応している |

・費用がかかる

・気持ちの整理がゆっくりできない ・故人との思い出に浸りながら自分のペースで進められない |

遺品整理業者へ頼めば費用はかかりますが、プロの意見を参考にしながら遺品整理をスムーズに進められます。

遺品整理業者に依頼しようか迷っている方は参考にしてみてください。

【ちなみに】遺品整理を依頼すべきケースとは?

以下のケースに該当する方は、遺品整理業者への依頼がおすすめです。

- スケジュールに余裕がない

- 遺品の量が多い

- 遺品整理する場所が遠い

- 遺品整理する人数が少ない

- 特殊清掃が必要

無理に遺品整理を進めても、遺品整理が終わらなかったり、余計な費用がかかったりするリスクがあるからです。

「遺品整理業者に任せた方がいいかなぁ…」悩んでいる方は、ご自身の現状と照らし合わせて判断しましょう。

遺品整理はコツと注意点を押さえれば自分でできる!

今回は遺品整理を自分でする方法やコツ、注意点について解説しました。

遺品整理を自分でするときは、次の7ステップで実践しましょう。

- 【ステップ1】全体像を把握する

- 【ステップ2】必要なものを揃える

- 【ステップ3】スケジュールとゴールを決める

- 【ステップ4】相続人や親族に知らせる

- 【ステップ5】遺品を仕分ける

- 【ステップ6】遺品を処分する

- 【ステップ7】清掃する

ただし、5つの注意点も押さえておきましょう。

- 遺言書やエンディングノートは先に探す

- お金がかかり続ける契約は先に解約する

- 期限のある手続きを把握する

- 法令にしたがって処分する遺品を把握する

- 作業時間に気をつける

遺品整理はかけがえのない故人の遺品と向き合う、大切な時間でもあります。

行き詰まりを感じたり、誰かに頼りたくなったときには、私たちオモイデにご相談ください。本記事を参考に、遺品整理があなたにとって素晴らしい機会になることを願っております。